História da Lei Orgânica do DF

História da Lei Orgânica do DF

A Lei Orgânica do Distrito Federal em Foco

A 174ª edição do programa Giro Distrital apresenta os preparativos da nova exposição dedicada à Lei Orgânica do Distrito Federal (LODF). Em fase de preparação, o projeto pretende destacar a LODF como símbolo da autonomia política e como documento fundamental da história institucional do DF, reafirmando seu papel na construção de uma sociedade mais consciente e participativa.

A TV Senado também acompanhou os preparativos da exposição sobre a Lei Orgânica do Distrito Federal. Assista aqui à reportagem que mostra como esse projeto busca aproximar a população de um marco essencial da trajetória política do DF.

Da Independência à Carta Magna Distrital Brasiliense

Foram 138 anos da Independência do Brasil até Brasília e, desta, 33 anos até a promulgação da Lei Orgânica do Distrito Federal, ocorrida em 8 de junho de 1993, aqui no Memorial JK, dedicado a Juscelino Kubitschek, nesta Capital Federal.

Nós, brasileiros, percorremos, de fato, a trajetória de 171 anos para alcançarmos a autonomia política, administrativa e financeira da Capital do Brasil, Brasília, situada no Distrito Federal (DF), um “quadradinho” (retangular), implantado na parte central da imensidão da pátria brasileira, de dimensões continentais.

Esse DF, que hodiernamente se confunde com a própria Brasília “grande”, ou melhor, com a “grande Brasília”, senhora de 65 anos, patrimônio cultural da humanidade, sede do Governo Federal e do Governo do Distrito Federal, é um “quadradinho” que acolhe todos os brasilienses que aqui vivem e muitos brasileiros que aqui vieram morar.

Com o advento da promulgação da nossa — minha e sua — LODF, a Lei Fundamental do Distrito Federal (de 1993, posto que houve outras na história do Brasil), alcançamos autonomia política e econômica, uma determinação expressa na Constituição Federal de 1988.

Sim, para cada distrito federal brasileiro houve uma Lei Orgânica, mas conversaremos sobre isso em momento oportuno.

A LODF concedeu-nos uma espécie de “independência”. Sua história está ligada à própria história do Brasil.

Prelúdio

Soubemos, pelos relatos tecidos nos livros de história da nossa infância, que o Brasil foi “descoberto” no ano de 1500. Descoberto? Talvez! Afinal, muitos não conheciam sua existência, tampouco o haviam explorado.

Certo é que, aqui em nosso paraíso, havia habitantes desde tempos muito antigos. Esses são, sem dúvida, períodos demasiado distantes e fascinantes, mas precisamos retornar ao nosso foco.

A era do Brasil Império (1822–1889) foi uma época notável, marcada pelo estabelecimento de uma nova ordem: iniciou-se com a Independência do Brasil (1821–1825) e encerrou-se com a Proclamação da República (1889).

Primeiro Reinado (1822–1831)

Primeiro Governo do Brasil como Nação Independente

Dom Pedro I declarou a independência do Brasil e foi imperador durante o Primeiro Reinado (1822–1831) (François-René Moreaux/Wikimedia Commons)

Em 1822, o “Reino Unido de Portugal, Brasil e Algarves” tornou-se, oficialmente, o “Império do Brasil”, que nasceu sob a forma de uma monarquia constitucional parlamentarista.

- O Primeiro Reinado corresponde ao período em que Dom Pedro I reinou no Brasil, entre os anos de 1822 e 1831.

- Esse reinado teve início em consequência da independência do Brasil, proclamada por Dom Pedro I em 1822.

- A Assembleia Constituinte, cujos trabalhos foram inaugurados em 1823, elaborou uma proposta de Constituição que acabou rejeitada por D. Pedro I. Os documentos, no entanto, redigidos primorosamente à mão, estão até hoje salvaguardados no Arquivo da Câmara dos Deputados!

- Em março de 1824, a primeira Constituição do Brasil foi outorgada.

- O país se envolveu em uma guerra contra as Províncias Unidas pelo controle da Cisplatina e acabou perdendo essa região.

- Entre os principais fatores que minaram a popularidade do governo de D. Pedro I estão a derrota na na Guerra da Cisplatina, sua postura autoritária e sua vida pessoal tumultuada.

- Com a imagem desgastada, Dom Pedro I renunciou ao trono em 7 de abril de 1831, retornou a Portugal e deixou a coroa para seu filho, Pedro de Alcântara, então com apenas cinco anos. Como ele só poderia ser coroado aos 18 anos, iniciou-se o Período Regencial no Brasil.

Período Regencial (1831–1840)

Descentralização do poder pela instauração das regências

Início: Regência trina (três membros)

Uma junta regencial foi conclamada para governar o Brasil até a maioridade de Dom Pedro II.

Final: Regência una (um membro)

Retrato do Imperador Dom Pedro II aos 12 anos (Félix-Émile Taunay/Wikimedia Commons)

Período aspérrimo: o governo de Dom Pedro II, o mais longo na história do país (quase meio século), foi marcado por crises políticas agravadas, autoritarismo, guerra, levantes, revoltas e pressão sobre o Parlamento para alterar a Constituição e declarar a maioridade de Pedro II, com 13 anos à época, a fim de permitir sua ascensão ao trono como imperador.

O Período Regencial teve fim com o golpe da maioridade, em 23 de julho de 1840, quando D. Pedro II assumiu o trono com apenas 15 anos de idade.

Isso deu início ao Segundo Reinado.

Segundo Reinado (1840–1889)

O Segundo Reinado não foi apenas um período de conflitos internos, mas também de forte pressão internacional para a extinção do sistema escravista. O resultado desse processo manifestou-se em 13 de maio de 1888, quando a princesa Isabel assinou a Lei Áurea, declarando oficialmente o fim da escravidão no Brasil. A decisão, no entanto, provocou grande insatisfação entre os proprietários de escravos e resultou em tensões sociais e políticas.

Outro fator que enfraqueceu a monarquia foi a sucessão imperial. Como Dom Pedro II não teve herdeiros homens, crescia o temor de que, após sua morte, a coroa fosse transmitida à princesa Isabel. A situação gerava desconfiança, sobretudo porque ela era casada com o conde d’Eu, um militar de origem francesa. Para muitos, a possibilidade de o Brasil ser governado por um estrangeiro era considerada inaceitável.

Na capital do Império, os republicanos procuraram o marechal Deodoro da Fonseca, incentivando-o a liderar o movimento contra a monarquia.

Apesar de sua proximidade com Dom Pedro II, Deodoro mostrou-se hesitante. Contudo, diante das pressões, acabou por proclamar a República no dia 15 de novembro de 1889. Esse ato marcou o fim do regime monárquico e a instauração do regime republicano no Brasil, representando um marco decisivo da história nacional, pois definiu a forma de administração do poder vigente até hoje.

CALIXTO, Benedito. Proclamação da República. 1893. Óleo sobre tela.

AMÉRICO, Pedro. Independência ou morte! 1888. Óleo sobre tela. Museu Paulista da Universidade de São Paulo (Museu do Ipiranga), São Paulo.

Dom Pedro II, diante da pressão, partiu para o exílio na Europa, vindo a falecer em Paris, em 1891.

O sonho que transformou o interior em capital

Passemos agora ao chamado sonho profético!

Já ouviu falar sobre ele?

Caso ainda não o conheça, vale a pena saber mais.

O sonho profético ocorreu em Becchi, pequeno vilarejo italiano onde, em 1815, nasceu João Melchior Bosco, filho de camponeses cristãos de família muito pobre.

João Bosco foi ordenado sacerdote em 1841, na cidade de Turim, e passou a ser conhecido como Dom Bosco.

Dom Bosco (Reprodução/Wikimedia Commons)

Além de realizar diversos milagres, Dom Bosco tinha sonhos proféticos com frequência. O Papa Pio IX, que era seu amigo, mandou que Dom Bosco anotasse todos esses sonhos.

Em 1883, ele teve um sonho curioso. Dizia ter sido levado por anjos, em voo, até a América do Sul — região onde, de fato, nunca estivera. Dom Bosco descreveu seu sonho profético da seguinte maneira:

“Por muitas milhas percorremos uma enorme floresta virgem e inexplorada.

Não só descortinava, ao longo das cordilheiras, mas via até as cadeias de montanhas isoladas existentes naquelas planícies imensuráveis, e as contemplava em seus menores acidentes…

Tinha sob os olhos as riquezas incomparáveis desses países, as quais um dia serão descobertas.

Via numerosas minas de metais preciosos e de carvão, depósitos de petróleo abundantes como jamais se viram em outros lugares.

Mas isso não era tudo.

Entre os paralelos 15 e 20 graus, havia um leito muito largo e muito extenso, que partia de um ponto onde se formava um lago.

Então, uma voz dizia repetidamente ‘quando escavarem as terras escondidas no meio destes montes, aparecerá aqui a terra Prometida, onde correrá leite e mel. Será uma riqueza inconcebível. E essas coisas acontecerão na terceira geração’”.

Setenta e sete anos depois, Brasília foi construída no paralelo de 15 graus.

Em 10 de junho de 1962, quando a Igreja celebrava a Festa de Pentecostes, Nossa Senhora Aparecida e São João Bosco foram oficialmente declarados, respectivamente, padroeira e co-padroeiro de Brasília. A celebração foi presidida pelo Arcebispo Dom José Newton Baptista e contou com a presença do então presidente da República, Juscelino Kubitschek, além de autoridades eclesiásticas, políticas e do povo da recém-inaugurada capital do país.

As primeiras capitais do Brasil

Salvador (1549-1762): primeira capital do país, escolhida por sua posição estratégica e importância econômica, devido à facilidade de exportação de pau-brasil e açúcar para outros países.

Rio de Janeiro (1763–1960): assumiu o posto em razão da proximidade com as áreas de mineração, no estado de Minas Gerais, e da necessidade de controle fiscal — arrecadação de impostos sobre a extração de metais e pedras preciosas — além de oferecer apoio militar às forças portuguesas que travavam embates, no sul do Brasil, contra a Coroa Espanhola.

As ideias para a interiorização da capital

A ideia de transferir a capital para o interior do Brasil foi tema de muitas reflexões e propostas ao longo do tempo.

1750: o Marquês de Pombal e o cartógrafo Francisco Tosi Colombina sugeriram a mudança da capital para o interior, a fim de que ficasse mais protegida contra ofensivas de inimigos, tendo em vista a distânica do litoral.

Fim do século XVII: Os inconfidentes mineiros foram alguns dos primeiros a defender efetivamente a transferência da capital para o interior, impulsionados pelo desejo da população de expandir o país em direção às regiões mais centrais. Tiradentes chegou a sugerir que a cidade de São João Del Rei, em Minas Gerais, fosse a sede da nova capital.

1823: José Bonifácio de Andrada e Silva, então Ministro dos Negócios do Interior, Justiça e Estrangeiros, propôs formalmente, em Assembleia Constituinte e Legislativa, a criação de uma nova capital, que poderia se chamar Brasília ou Petrópolis. O registro dessa proposta encontra-se no documento Memória sobre a necessidade de edificar no Brasil uma nova capital. Teríamos assim, finalmente, uma Constituição que determinaria a interiorização da Capital. Entretanto, a Assembleia Constituinte de 1823 foi dissolvida, e o projeto da Constituição não pôde ser aprovado.

Ata da 1ª Sessão Preparatória (Reprodução/Arquivo Histórico da Câmara dos Deputados)

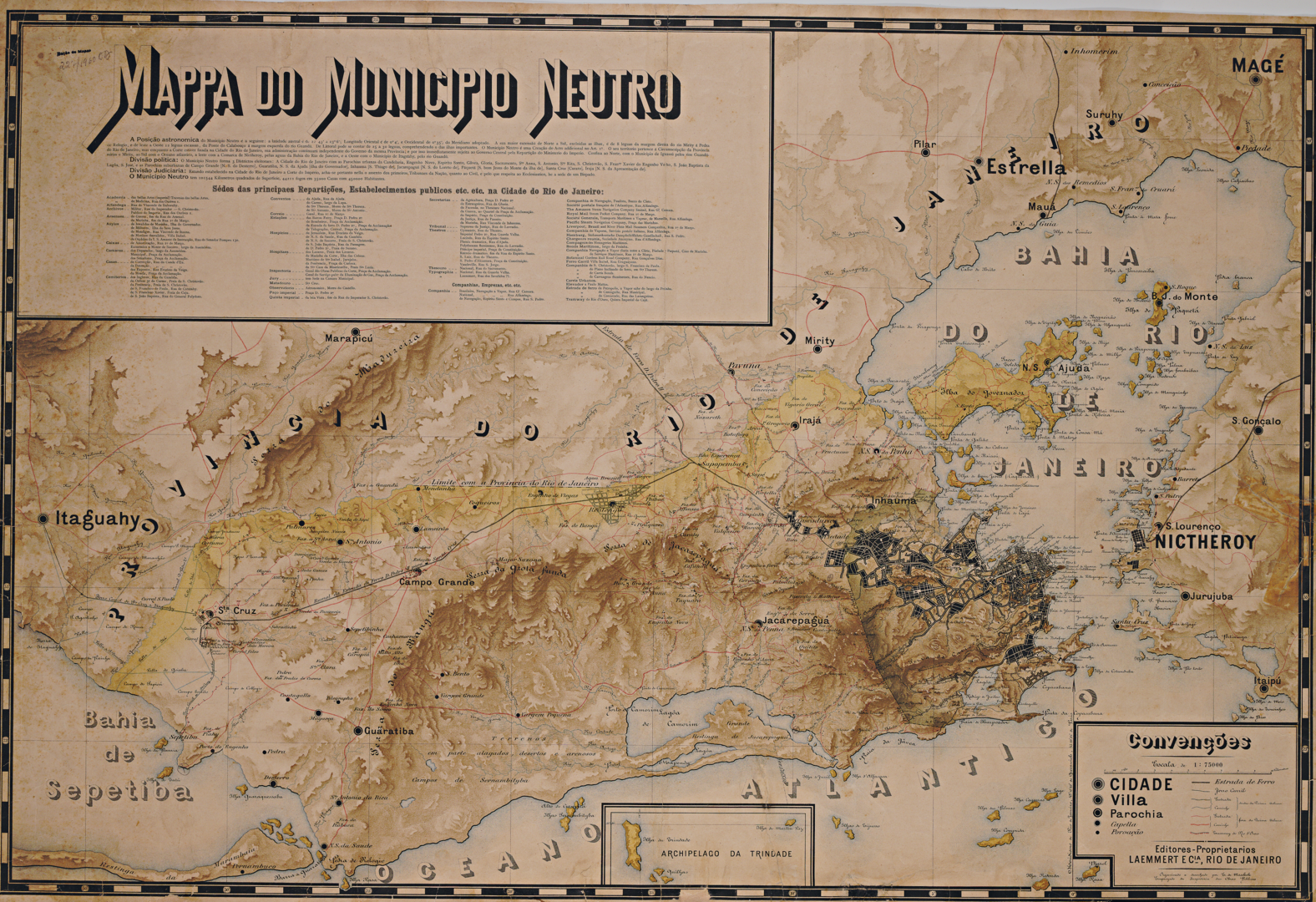

1834: Criação do Município Neutro (Rio de Janeiro), embrião do futuro Distrito Federal.

Município Neutro = Cidade do Rio de Janeiro (Acervo Arquivo Nacional)

O Município Neutro correspondia ao território da cidade do Rio de Janeiro, que, a partir de então, desvinculou-se da província de mesmo nome. A província do Rio de Janeiro passou a ter como capital Niterói, enquanto a cidade do Rio de Janeiro se tornou uma unidade administrativa sob controle direto do Império.

De acordo com o pesquisador Jefferson Urani, em Distrito Federal + RIDE: História, geografia e sociedade:

"O município Neutro constituiu o alicerce para o que, mais tarde, tornar-se-ia o Distrito Federal. Tratava-se de unidade administrativa diretamente subordinada ao governo imperial e independente das províncias, assegurando a separação entre administração central e os poderes provinciais que se estabeleciam na época.”

É importante observar que esse Distrito Federal, criado em 1834, não corresponde ao atual Distrito Federal, instituído somente mais tarde.

1887: o historiador Francisco Adolfo Varhagen, Visconde de Porto Seguro, apresentou a sugestão de se transferir a capital para o planalto de Formosa, em Goiás, entre os paralelos 15 e 16 graus, na região em que se stiuam as lagoas Formosa, Feia e Mestre d’Armas. Sob a direção do Ministério da Agricultura, ele liderou a primeira expedição ao planalto central, cujo objetivo era identificar áreas adequadas à construção da futura capital, que ele sugeriu chamar de Imperatória.

O local indicado por Varnhagen coincide, em muitos aspectos, com a região onde Brasília foi posteriormente implantada.

1891: com a promulgação da primeira Constituição republicana do Brasil, foi criado o Distrito Federal. Foram também definidas a forma de governo e a forma de Estado do país. O Brasil passou de monarquia a república e de Estado unitário a Federação.

Em um Estado unitário, o poder político é centralizado — há um único governo que exerce autoridade sobre todo o território.

Como Federação, a nação brasileira passou a ser composta pela “união perpétua e indissolúvel das suas antigas províncias, formando os Estados Unidos do Brasil”.

Assim:

- Cada província tornou-se um estado;

- O Município Neutro passou a ser o Distrito Federal;

- O Distrito Federal tornou-se a capital da União;

- A cidade do Rio de Janeiro foi mantida como a capital da República.

A Constituição de 1891 determinava:

Art. 3º. Fica pertencendo à União, no planalto central da República, uma zona de 14.400 quilômetros quadrados, que será oportunamente demarcada para nela estabelecer-se a futura Capital Federal.

Parágrafo único. Efetuada a mudança da Capital, o atual Distrito Federal passará a constituir um Estado.

Esse artigo é um registro constitucional da área que futuramente abrigaria o atual Distrito Federal — o “quadradinho” no Planalto Central. É importante destacar que essa determinação já está na Constituição de 1891. Nossa atual Constituição, promulgada em 1988, foi elaborada por processo legislativo constitucional originário, isto é, aquele que dá origem a uma nova Constituição.

Pode-se fazer uma analogia simples: ao reformarmos uma casa, fazemos mudanças estruturais ou estéticas, mas não a destruímos por completo, pois ela continua sendo a mesma construção. O mesmo ocorre com a Constituição — ela pode ser modificada, mas não pode ser desfeita, revogada ou extinta por meio de um processo reformador.

A extinção de uma Constituição é um assunto extenso e complexo, e, para não nos desviarmos do foco, retomemos a sequência dessa história.

A Missão Cruls (1892–1894)

O segundo Presidente da República, Floriano Peixoto, em obediência à Constituição, instituiu, em 1892, a Comissão Exploradora do Planalto Central. O objetivo era explorar o Planalto Central para definir a área da futura capital do Brasil, em cumprimento ao que determinava o texto constitucional de 1891.

O chefe da comissão — que ficou conhecia como Missão Cruls — era o astrônomo e geógrafo Luis Cruls.

Ele liderou um grupo de vinte e dois homens que partiu rumo ao Planalto Central do Brasil, a fim de realizar evantamentos geológicos, botânicos, hidrológicos, mineralógicos e climáticos da região.

A equipe retornou com os dados dos levantamentos em 1894. Luís Cruls apresentou um relatório com a delimitação de uma área retangular de 14.000 km², conhecida posteriormente como "Quadrilátero Cruls".

Logo depois, Floriano Peixoto designou Cruls para comandar uma segunda comissão, denominada Comissão de Estudos da Nova Capital, destinada a escolher o sítio ideal para a construção da nova capital dentro dos limites do quadrilátero Cruls.

Trinta anos após a Missão Cruls, o presidente Epitácio Pessoa executou a única ação concreta dos presidentes civis da Primeira República voltada à interiorização da capital: a assinatura do Decreto Legislativo nº 4.494, de 18 de janeiro de 1922, aprovado por unanimidade pelos deputados.

Esse decreto foi de extrema importância histórica. A seguir, parte do texto:

Art. 1º A Capital da República será oportunamente estabelecida no Planalto Central, na zona de 14.400 quilômetros quadrados, que, por força do art. 3º da Constituição Federal, pertence à União, para esse fim especial, já estando devidamente medidos e demarcados.

Art. 2º O Poder Executivo tomará as necessárias providências para que, no dia 7 de setembro de 1922, seja colocada, no ponto mais apropriado da zona a que se refere o artigo anterior, a Pedra Fundamental da futura cidade, que será a capital da União.

Conforme previsto no decreto, em 7 de setembro de 1922, data do Centenário da Independência, foi inaugurado um pequeno obelisco no Planalto Central.

O obelisco erguido no Planalto Central em 1922 pelo governo de Epitácio Pessoa (Fonte: Agência Senado/ Foto: Arquivo Público do DF)

A ausência do presidente Epitácio Pessoa na cerimônia foi sentida e registrada pela história.

A Pedra Fundamental da futura Capital Federal dos Estados Unidos do Brasil permanece na zona rural de Planaltina, no mesmo local onde foi erguida em 1922.

Com o advento da Segunda Guerra Mundial, e diante do complexo cenário político vivido no país, foi outorgada por Getúlio Vargas a Constituição de 1937, sob o regime do Estado Novo.

Nessa Constituição, a questão da transferência da capital não foi contemplada.

Com a redemocratização do pós-guerra, a Constituição de 1946 retomou o tema de forma clara. O artigo 4º determinava:

“A Capital da União será transferida para o planalto central do País.”

Em seguida, o texto constitucional estabelecia a obrigação do Presidente da República:

“Promulgado este Ato, o Presidente da República, dentro de sessenta dias, nomeará uma Comissão de técnicos de reconhecido valor para proceder ao estudo da localização da nova Capital."

Determinava também que, após o recebimento do estudo, o Congresso Nacional deliberasse, por meio de lei especial, e estabelecesse o prazo para o início da delimitação da área a ser incorporada ao domínio da União (art. 4º, §2º).

Por fim, caberia ainda ao Congresso, ao término dos trabalhos demarcatórios, decidir a data da transferência da capital (art. 4º, §3º).

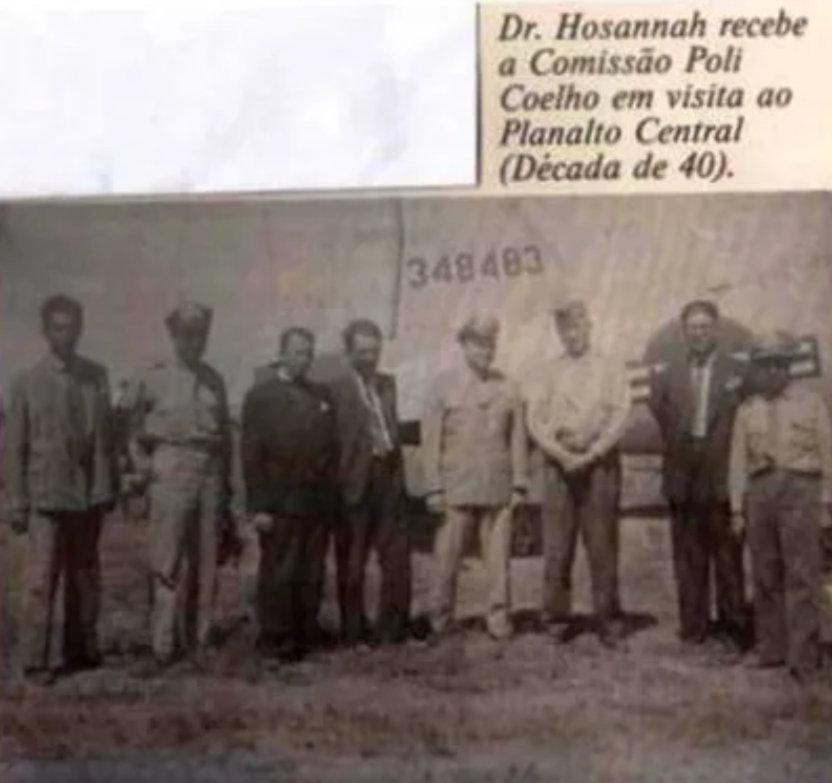

A Missão Polli Coelho (1946–1955)

Cumprindo o que determinava a Carta Magna, o presidente Eurico Gaspar Dutra nomeou Gaspar Dutra nomeou, em 1946, a Comissão Exploradora para a Delimitação da Nova Capital, sob a direção do general Djalma Poli Coelho, chefe do Serviço Geográfico do Exército.

O relatório confirmou integralmente o que havia sido concluído por Cruls em 1893.

Sobre esse importante momento histórico, o jornalista Chico Sant’Anna oferece um olhar diferenciado:

“Ainda em 1947, no âmbito do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística – IBGE, por meio do Conselho Nacional de Geografia, promoveu-se duas expedições geográficas. Para aportar conteúdo científico à Comissão dirigida por Polli Coelho, participaram geógrafos notáveis: Antonio Teixeira Guerra, Christovam Leite de Castro, Dora Amarante Romariz, Eugênia Zambelli Gonçalves, Fábio de Macedo Soares Guimarães, José Veríssimo da Costa Pereira, Lindalvo Bezerra dos Santos, Lúcio de Castro Soares, Marília Galvão, Ney Strauch, Nilo e Lysia Bernardes, Orlando Valverde, Speridião Faissol, e Walter Alberto Egler, entre vários outros. Todos, eles e elas, notáveis ibgeanos, valeram-se da orientação científica de Francis Ruellan e de Leo Waibel, geógrafos estrangeiros associados ao Conselho Nacional de Geografia."

Francis Ruellan, geógrafo e diplomata francês, atuava na Venezuela quando, durante a Segunda Guerra Mundial, após a invasão nazista à França, aceitou convite do governo de Getúlio Vargas para se radicar no Brasil, tornando-se então professor da Universidade Federal do Rio de Janeiro.

A primeira expedição dirigida por Francis Ruellan estudou em detalhes oito zonas previamente definidas, com o objetivo de indicar os sítios mais adequados para a transferência da capital. Eram elas:

A – Uberaba

B – Ituiutaba

C – Uberlândia

D – Patos de Minas

E – Ipameri

F – Goiânia

G – Quadrilátero Cruls

H – Chapada dos Veadeiros.

Em seu relatório, Ruellan apresentou dois possíveis parâmetros para a definição do local da nova capital.

Francis Ruellan (Acervo do IBGE)

"É necessário definir o que esperamos da nova capital. Deve ela ser exclusivamente um centro político e administrativo, gozando de todas as comodidades possíveis para ela mesma e seus arredores, localizada no centro de uma zona já muito povoada? Nesse caso, é no sul do Planalto Central que se encontram os melhores sítios. Ao contrário, se a capital deve ser como um fermento, um centro de colonização e irradiação até o sertão ou interior do Norte e do Oeste, é preciso situá-la como são situadas as grandes cidades, na porta da estepe ou do deserto. Pequim, por exemplo, é capital política, mas é, ao mesmo tempo, porto terrestre e ponto de partida das caravanas até a Mongólia e a Manchúria."

Sudoeste do Planalto Central e zonas selecionadas pela Comissão de Estudos para a localização da nova capital do Brasil (Acervo do IBGE)

Naquele período, o quadrilátero Cruls, incialmente com uma área de 14.400 km², foi ampliado em direção ao norte e ao nordeste para formar o Território Federal do Planalto, que passou a abranger uma área de aproximadamente 52.000 km². A intenção era posicionar o novo Distrito Federal sobre a bacia hidrográfica do rio Tocantins, garantindo acesso à foz do rio Amazonas.

O relatório também propôs nova ampliação da área incialmente demarcada, alcançando 77.254 km², a fim de abraçar a bacia do rio Tocantins.

Nove anos depois, em 1955, o candidato Juscelino Kubitschek de Oliveira, durante um comício em Jataí (GO), foi questionado por um eleitor sobre a mudança da capital. Em resposta, afirmou:

“Acabo de prometer que cumprirei, na íntegra, a Constituição e não vejo razão por que esse dispositivo seja ignorado. Se for eleito, construirei a nova Capital e farei a mudança da sede do Governo”.

Juscelino Kubitschek foi eleito e cumpriu sua palavra.

Durante seu governo, foi construído o Catetinho, residência oficial do presidente na região. Juscelino Kubitschek acompanhava pessoalmente o andamento das obras da nova capital, sempre ladeado por grandes nomes do projeto: o arquiteto Oscar Niemeyer, o urbanista Lúcio Costa (autor do projeto urbanístico da cidade e também do projeto arquitetônico da Torre de Televisão) e o engenheiro Joaquim Cardozo.

Passaram-se cinco intensos anos de trabalho, de 1955 a 1960, até que Brasília fosse concluída.

A nossa belíssima capital, hoje tombada como Patrimônio Cultural da Humanidade, foi inaugurada em 21 de abril de 1960.

Com a inauguração de Brasília, a transferência da capital — um projeto idealizado desde o século XIX — foi finalmente concretizada.

O antigo Distrito Federal tornou-se no estado da Guanabara, tendo como capital a cidade do Rio de Janeiro. Posteriormente, ambos se fundiram, dando origem a um único estado.

Brasília, capital federal do Brasil, nasceu destituída, contudo, de autonomia política e econômica. Prefeitos nomeados pelo Presidente da República administravam a cidade, nos moldes do antigo Município Neutro Imperial e do Distrito Federal carioca.

Veja a seguir quem foram essas autoridades ao longo das primeiras décadas da capital.

Prefeitos

- ISRAEL PINHEIRO – Prefeito (17.04.1960 a 31.01.1961)

- SEGISMUNDO DE ARAUJO MELLO – Prefeito Interino (05.05.1960 a 05.08.1960)

- BAYARD LUCAS DE LIMA – Prefeito Interino (01.02.1961 a 06.02.1961)

- PAULO DE TARSO SANTOS – Prefeito (06.02.1961 a 25.09.1961)

- DIOGO LORDELLO DE MELLO – Prefeito Interino (25.09.1961 a 13.10.1961)

- ÂNGELO DÁRIO RIZZI – Prefeito Interino (13.10.1961 a 06.11.1961)

- JOSÉ SETTE CÂMARA FILHO – Prefeito (06.11.1961 a 22.08.1962)

- IVO DE MAGALHÃES - Prefeito (22.08.1962 a 06.04.1964)

- LUIZ CARLOS VICTOR PUJOL – Prefeito Interino (03.04.1964 a 06.04.1964)

- IVAN DE SOUZA MENDES – Prefeito Interino (06.04.1964 a 18.05.1964)

- PLINIO REIS DE CANTANHEDE ALMEIDA – Prefeito (18.05.1964 a 15.03.1967)

- WADJÔ DA COSTA GOMIDE – Prefeito (31.03.1967 a 30.10.1969)

Governadores

- HÉLIO PRATES DA SILVEIRA – Primeiro Governador – assumiu o Governo do Distrito Federal como tenente-coronel do Exército (04.11.1969 a 02.04.1974)

- ANTÔNIO AVANCINI FRAGOMENI – Governador Interino (24.01.1973 a 29.01.1973)

- OCTÁVIO ODÍLIO DE OLIVEIRA BITTENCOURT – Governador Interino (14.03.1974 a 02.04.1974)

O Senado Federal e o Distrito Federal

O Senado Federal teve participação decisiva na história do Distrito Federal, especialmente entre a Constituição de 1891 e a promulgação da Carta de 1988. A primeira Constituição republicana já atribuía ao Congresso Nacional — composto pela Câmara dos Deputados e pelo Senado — a responsabilidade exclusiva de legislar sobre a organização municipal do Distrito Federal. Além disso, cabia ao Congresso definir normas relativas à polícia, ao ensino superior e aos demais serviços que, por estarem na Capital, ficavam sob a alçada do governo da União.

Em 1º de novembro de 1988, já sob a vigência da atual Constituição, foi publicada a Resolução nº 157, que definiu as normas para o exercício, pelo Senado Federal, da função de Câmara Legislativa do Distrito Federal. Essa medida tinha caráter provisório, válida até a instalação da Câmara Legislativa própria, conforme previsto no artigo 32 da Constituição Federal, em observância ao disposto em seu §2º.

Durante esse período, os projetos relacionados ao Distrito Federal eram encaminhados à Comissão do Distrito Federal, responsável por analisar não apenas o mérito, mas também a constitucionalidade, juridicidade e os impactos econômicos e financeiros das propostas. Após a aprovação, os projetos seguiam para sanção do governador, que, em caso de veto, os devolvia ao Senado para nova apreciação.

Antes da Lei Orgânica do Distrito Federal...

... a grande luta foi conquistar a autonomia política da capital.

E assim começou essa história!

Foi junto à Assembleia Nacional Constituinte que parlamentares, como Maria de Lourdes Abadia, acompanhada de mais sete deputados federais e três senadores da bancada de Brasília, conseguiram inserir na Constituição Federal de 1988 os dispositivos que garantiram a nossa autonomia política.

A Carta de 1988 garantiu ao Distrito Federal (DF) uma Câmara própria e um Poder Executivo também próprio — enfim, uma autonomia mais ampla, aliás, bem mais ampla do que a que teve outrora o Distrito Federal sediado no Rio de Janeiro, exceto pela efêmera autonomia experimentada sob a Constituição de 1934.

Com a Constituição de 1988, o Distrito Federal passou por uma verdadeira transformação institucional. Reconhecido como ente federativo autônomo, ao lado da União, dos Estados e dos Municípios (art. 18), o DF passou a contar com uma organização político-administrativa própria, regida por lei orgânica aprovada pela Câmara Legislativa, conforme o art. 32 da Constituição.

Diferentemente do modelo anterior, em que o DF tinha autonomia limitada e seus legisladores eram chamados de vereadores, a nova Carta conferiu ao Distrito Federal poderes políticos próprios, com a criação de um Poder Executivo, exercido por governador e vice-governador eleitos pelo voto direto, e de um Poder Legislativo, composto por deputados distritais.

Apesar dessa autonomia, algumas competências permaneceram sob responsabilidade da União, como a organização e manutenção do Poder Judiciário, do Ministério Público, da Defensoria Pública, das Polícias Civil e Militar e do Corpo de Bombeiros Militar (art. 21, XIII e XIV). A Constituição também prevê um fundo federal para apoiar financeiramente o DF na prestação de serviços públicos.

A Lei Orgânica do Distrito Federal (LODF), promulgada em 8 de junho de 1993, chegou a incluir dispositivos sobre os militares locais, mas diversos artigos foram posteriormente declarados inconstitucionais pelo Supremo Tribunal Federal (STF), por tratarem de matérias reservadas à legislação federal, conforme decisões nas Ações Diretas de Inconstitucionalidade (ADIs) nº 1.045-0 e nº 960-5.

O processo originário de elaboração da LODF — uma história que nem os livros nem a academia contam

A primeira turma de deputados distritais foi eleita para “fazer e ajudar a fazer a Lei Orgânica do Distrito Federal", junto à Câmara Legislativa do Distrito Federal (CLDF), recém-instituída e pronta para iniciar suas atividades.

Contudo, logo surgiram os desafios.

“Bom, primeiro nós não tínhamos espaço e começamos lá no final da W3 num prédio cedido pela Secretaria de Agricultura, então ele foi adaptado com um auditório, que era o plenário, e aquele processo ainda dos deputados trazerem de casa suas mesas, cadeiras. Então era assim uma coisa muito espontânea, muito singela, até fazer a licitação, fazer os gabinetes. A gente fazia reuniões em salas grandes e o pessoal trabalhando, fazendo os gabinetes e construindo o auditório lá, o plenário. Então foi um momento assim também de uma construção. E até que toda a elaboração da Lei Orgânica foi feita lá no final da W3, nesse prédio.”

Houve uma verdadeira busca por um batalhão de profissionais com disposição e competência para compor os quadros de servidores temporários.

Esses verdadeiros heróis — alguns requisitados de órgãos públicos, outros oriundos da iniciativa privada ou mesmo profissionais liberais — estavam dispostos a contribuir com energia e intelecto, a fim de que a LODF fosse elaborada com a relevância e solenidade que uma constituição estadual no Brasil merecia.

Eles vieram para a nossa Casa Legislativa fazer parte da história.

Era uma CLDF desprovida de cadeiras, mesas, máquinas de escrever — computadores? Certamente não havia! Os heróis traziam de casa, pediam emprestado, requisitavam a outrem tudo o que pudesse contribuir para o exercício de suas funções.

A população do DF perguntava: "O que é a Lei Orgânica do Distrito Federal?

Uma das parlamentares respondia, de forma bem singela:

“É o registro democrática da nossa cidade...”

“Agora Brasília vai poder escolher os seus representantes...”

“E Brasília var ter um governador eleito e vinte e quatro deputados distritais.

Parte da sociedade não era a favor da representação política. Esse grupo considerava mais adequado o modelo em que uma comissão do Senado legislasse para o Distrito Federal e o governador fosse indicado pelo Presidente da República.

Assim, com a autonomia política, instaurou-se um amplo e democrático debate entre os que apoiavam e os que se opunham à nova forma de representação.

Entre os desafios, houve grande aprendizado e situações inéditas. A CLDF não seria apenas uma assembleia estadual — era diferente das casas legislativas dos demais estados. A nova Casa Legislativa brasileira, a partir daquele momento, legislaria para a capital do Brasil. Brasília passaria a acolher o corpo diplomático de diversas nações. Havia, ainda, questões relacionadas ao entorno e à própria demarcação e ocupação do território da capital.

A população do DF percebia a importância da elaboração da LODF para a vida de todos, e apresentava inúmeras sugestões. Foi disponibilizada uma urna para que a CLDF recebesse essas contribuições, que seriam analisadas e consideradas no processo de criação da Lei Orgânica.

Uma das maiores conquistas percebidas por ocasião da promulgação da LODF foi o “sentimento de que Brasília estava inserida num contexto nacional” de autonomia política.

Outros avanços se refletiram nos capítulos dedicados ao meio ambiente, à família, à educação, à saúde e à assistência social, cujo formato se assemelhou bastante ao adotado na Constituição Federal de 1988.

A equipe trabalhava com afinco para assegurar coerência e harmonia entre a Lei Orgânica do DF e a Constituição Federal.

Configurou-se, assim, uma das mais modernas cartas distritais, que construiu uma identidade política e democrática para o Distrito Federal.

Do sonho à autonomia: o novo tempo de Brasília

Com a instalação da Câmara Legislativa do Distrito Federal e a promulgação da Lei Orgânica, em 1993, consolidou-se o processo de autonomia política e administrativa do Distrito Federal, em consonância com os princípios da Constituição Federal de 1988.

Esse marco encerrou um percurso histórico iniciado ainda no século XIX, quando surgiram as primeiras ideias sobre a interiorização da capital. A partir de então, Brasília e o Distrito Federal passaram a exercer plenamente suas competências legislativas e administrativas, fortalecendo o pacto federativo e o exercício da cidadania na capital do País.

Mais do que um instrumento jurídico, a Lei Orgânica do Distrito Federal representa a concretização de um ideal democrático — o de uma capital com voz própria, guiada pelos valores da participação, da autonomia e do compromisso com o bem público.

Quer saber quanto você conhece sobre a Câmara Legislativa e a história política do Distrito Federal?

Responda ao nosso quiz e teste seus conhecimentos!